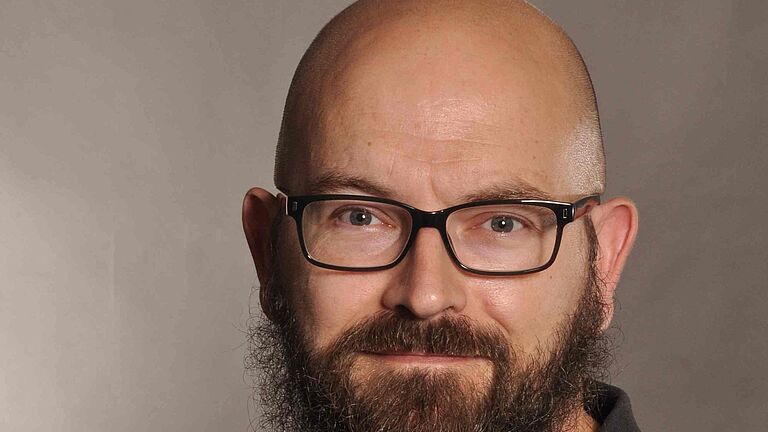

Nach Berufskrankheit: Vom Steinmetz zum Kaufmann

Wegen der Quarzstaublungenerkrankung musste Bernhard Schild seinen Beruf als Steinmetz und Steinbildhauer-Meister aufgeben. Er schulte um zum Kaufmann für Büromanagement.

Arbeiten in der Höhe verlangt ein tiefes Verständnis für Risiko, für menschliche Grenzen – und manchmal auch für Angst. Warum? Darüber diskutieren der Industriekletterer Christian Otter und der Psychiater Dr. Cüneyt Demiralay. Ein Gespräch über körperliche Eignung, psychische Belastungen und die Illusion von Routine.

Dr. Cüneyt Demiralay: Schön, Sie kennenzulernen, Herr Otter. Ich finde das total spannend, was Sie machen, und habe mir vor unserem Gespräch Videos über Industriekletterer angesehen. Was mich brennend interessiert: Sind Sie als Kind öfter gestürzt oder hingefallen?

Christian Otter: Ich habe als Kind viel draußen gespielt. Habe mir dabei auch mal den Arm gebrochen. Das hat mich nicht davon abgehalten, mit dem Sportklettern anzufangen. Warum fragen Sie?

Demiralay: Weil sich Ihr Kindheitserlebnis mit unseren Erfahrungen mit Höhenangst deckt. Erwachsene, die als Kind keine Erfahrungen mit Stürzen und Verletzungen gemacht haben, zeigen eine erhöhte Tendenz zur Höhenangst. Sie entziehen sich dieser Angst, indem sie Höhe meiden und sich dieser Herausforderung nicht stellen. Machen Sie diese Erfahrung in Ihrem Beruf auch?

Otter: Ich kann nur sagen, dass das Erleben von Höhe individuell sehr unterschiedlich ausfällt. Die Berufsgenossenschaften sprechen ab zwei Metern von Absturzhöhe. Aber ob ein Mensch diese Höhe als bedrohlich empfindet, ist subjektiv. Es gibt Leute, die fühlen sich schon auf einem Gitterrost unwohl – andere gehen völlig gelassen in 100 Meter Höhe über eine Kante. Es kommt viel auf Vertrauen an: in die Ausrüstung, das Team und in sich selbst. Deckt sich das mit Ihrer Sicht als Psychiater?

Demiralay: Die Reaktion auf Höhe hat eine hohe Bandbreite. Wie jemand auf Höhe reagiert, hängt von Veranlagung, Erfahrungen und Prägung in der Kindheit ab. Eine gewisse Vorsicht und Ängstlichkeit ist wichtig und geboten, weil sie uns vor Gefahren schützt, die nun mal Höhe mit sich bringt. Bei einer pathologischen Höhenangst hingegen – der Akrophobie – kommt es zu einer körperlichen Überreaktion mit Herzrasen, Atemnot, Schweißausbrüchen, obwohl objektiv keine Gefahr besteht. Kennen Sie diese Angstgefühle?

Otter: Angst ist bei uns ein No-go. Wer Angst hat, kann den Beruf nicht ausüben. Was wir aber wollen, ist Respekt, der schützt. Und dieser Respekt kann tagesformabhängig sein. Es gibt Tage, da sagen Kollegen: „Heute geht’s nicht.“ Dann ist das so – und drei Tage später ist alles wieder gut. Wir setzen nie jemanden unter Druck. Und: Es beginnt immer mit einfachen Gebäuden. Die großen Höhen kommen erst mit der Erfahrung. Gleichwohl kann es sein, dass das Erleben von Abstürzen oder Beinahe-Unfällen Ängste erzeugen kann. Es gibt Industriekletterer, die nach einem Trauma nie wieder in die Höhe können und es nicht zurück in den Beruf schaffen.

Demiralay: Nach einem Unfall, einem Beinahe-Unfall oder beobachteten Unfällen kann eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) entstehen. Das zeigt sich oft erst Monate später – mit Vermeidungsverhalten, Schlafstörungen oder plötzlichen Angstreaktionen.

Otter: Leider gibt es in Deutschland keine Pflicht zur Meldung von Beinahe-Unfällen. Dabei wäre das für die Prävention enorm wichtig. Ebenso wie der sichere Umgang mit der Höhe, der regelmäßig trainiert werden sollte. Denn Ausbildung ist alles. Dabei erleben wir, dass Menschen scheitern – nicht wegen der Technik, sondern wegen sich selbst. Sie stellen plötzlich alles infrage. Dann ist klar: Das ist nicht ihr Beruf. Umgekehrt entwickeln andere durch regelmäßige Einsätze eine große Sicherheit.

Immer gefährlich sind Selbstüberschätzung und Routine. Genau das versuchen wir zu vermeiden. Unsere Baustellen sind nie identisch. Jeder Anschlagpunkt ist neu, jede Fassade anders. Zudem gibt es das Vier-Augen-Prinzip: Jeder prüft die Sicherung nochmal. Und: Jedes Team hat einen erfahrenen Level-3-Kletterer dabei, der verantwortlich einschätzt, ob ein Einsatz sicher durchgeführt werden kann. Unsere Rettungskonzepte sind daher immer objektbezogen. Jeder Einsatz ist vorher durchgeplant – von der Sicherung bis zur Rettung. Wir verlassen uns nicht auf die Feuerwehr.

Und bei kritischen Objekten arbeiten wir grundsätzlich zu dritt: Einer arbeitet, zwei sichern. Alles andere wäre grob fahrlässig. Ebenso achten wir vor jedem Einsatz darauf, dass unserer Mitarbeitenden körperlich und geistig fit sind.

Demiralay: Das ist extrem wichtig. Bluthochdruck, Herzerkrankungen oder instabile Diabetes sind klare Ausschlusskriterien fürs Arbeiten in der Höhe. Auch psychische Erkrankungen wie Panikstörungen. Das alles muss arbeitsmedizinisch geprüft werden. Ist bei Ihnen eigentlich Übergewicht ein Ausschlusskriterium?

Otter: Das entscheidet der Arbeitsmediziner. Die Persönliche Schutzausrüstung ist heute auf 140 Kilo getestet – das ist viel. Aber wer kaum über eine Kante kommt, weil er körperlich überfordert ist, wird nicht bestehen. Generell gilt: Wer Arbeiten in der Höhe ausüben will, hat sich meist schon gut reflektiert. Das ist ein Beruf für Kopf und Körper. Die Technik hilft – aber sie ersetzt nicht die Fähigkeit, sich selbst richtig einzuschätzen. Ohne diese Fähigkeit könnte das zur Gefahr werden – für sich selbst und andere.

Wegen der Quarzstaublungenerkrankung musste Bernhard Schild seinen Beruf als Steinmetz und Steinbildhauer-Meister aufgeben. Er schulte um zum Kaufmann für Büromanagement.

Durch einen schweren Arbeitsunfall verlor Dirk Boßmeyer ein Bein. Mit Unterstützung seines Chefs und seiner Kollegen bei Getränke Essmann kehrte er zurück in den Job.

„Jeder Mensch hat eine Chance verdient“, sagt Johannes Koenen. Diese Haltung zeigt er auch als Arbeitgeber von Thomas Ressing, dessen Unterschenkel amputiert werden musste.

Eine Berufskrankheit zwang Florian Weidenweber zum Umdenken – mit Unterstützung der BGHW und seines Arbeitgebers Suffel Fördertechnik gelang ihm eine erfolgreiche Umschulung.

Im Fahrsicherheitstraining „Mobil? Aber sicher!“ kommen Autofahrer ans Limit. Die BGHW und andere Berufsgenossenschaften bieten dieses Seminar mit dem Auto Club Europa an.

Wenn am Sonntag, 5. Oktober, der Köln Marathon in der Domstadt startet, werden auch Mitarbeitende der BGHW dabei sein. Sie laufen im Staffel-Marathon R(h)ein Inklusiv.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

E-Mail:

hundertprozent(at)bghw.de