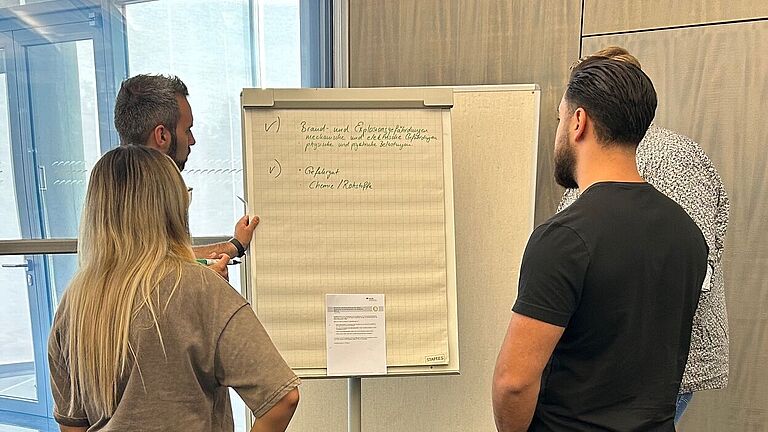

Workshop für Ausbilderinnen und Ausbilder

Die BGHW schulte im Auftrag der DHL Supply Chain die Ausbilder des Mitgliedsunternehmens. Das Thema: Arbeitssicherheit und Gesundheit als relevante Ausbildungsinhalte.

Arbeiten im Sommer ist mitunter schweißtreibend und bedeutet Stress für den Körper. Ob draußen beim Be- und Entladen, auf dem Schrottplatz, auf Baustellen und Dächern, aber auch drinnen im schwül-heißen Büro oder in stickigen Hallen: Bei Hitze, vor allem bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten, benötigt der Körper weit mehr als die empfohlene Trinkmenge von 1,5 Litern pro Tag. Einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf haben ebenso sportlich aktive Menschen sowie Erkrankte, die an Fieber, Durchfall oder Erbrechen leiden.

Der Mensch besteht mehr als zur Hälfte aus Wasser. Unser Körper braucht das „Lebenselexier“, um seine Funktionen aufrecht zu erhalten wie zum Beispiel die Regulierung der Körpertemperatur oder den Transport von Nährstoffen. Wasser verlieren wir auch beim Atmen und beim Ausscheiden von Abbauprodukten über die Nieren mit dem Urin. Um diese Verluste auszugleichen, ist regelmäßiges Trinken so wichtig.

Tun wir das nicht, können Kopfschmerzen, Müdigkeit und Konzentrationsstörungen sowie trockene Haut die Folgen sein. Schon ein geringer Wasserverlust macht sich bemerkbar. Starker Flüssigkeitsmangel ist bereits nach wenigen Tagen lebensbedrohlich. Bei Hitze kann im Sommer auch ein Hitzschlag drohen. Zur Vorbeugung ratsam: die Mittagssonne meiden, Kopfbedeckung tragen und über den Tag hinweg reichlich Wasser trinken.

1,5 Liter Flüssigkeit entsprechen circa 6 großen Gläsern Wassern. Ist der Flüssigkeitsbedarf erhöht, können laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) auch schon mal 0,5 bis 1 Liter zusätzlich an Flüssigkeit pro Stunde nötig sein. Der individuelle Bedarf ist abhängig von der Tätigkeit und der Umgebungstemperatur.

Unser Körper kann große Flüssigkeitsmengen jedoch nicht speichern, daher müssen regelmäßig kleinere Mengen über den Tag getrunken werden. Wer herzkrank ist, sollte ärztlich Rücksprache halten, um die individuell nötige beziehungsweise zusätzliche Trinkmenge abzustimmen. Denn eine übermäßige Flüssigkeitszufuhr kann der Deutschen Herzstiftung zufolge die Herzleistung verschlechtern.

Kommt Durst auf, hat der Körper bereits einen Flüssigkeitsmangel erlitten. Denn oft wird das Trinken im Alltag schlichtweg vergessen, meist aufgrund von Stress. Hinzu kommt: Mit zunehmendem Alter lässt das Durstgefühl und damit auch die Trinkmotivation nach. So droht insbesondere Älteren schnell gefährliche Austrocknung (Dehydrierung).

Ideale Durstlöscher und Flüssigkeitslieferanten sind Wasser sowie ungezuckerte Kräuter- und Früchtetees. Auch Saftschorlen mit drei Teilen Wasser und einem Teil Saft eignen sich. Von gezuckerten Getränken wird dagegen abgeraten, weil sie das Risiko für Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 2 und Karies erhöhen; von alkoholischen Getränken ebenso. Kaffee darf hingegen zur Flüssigkeitsbilanz hinzuaddiert werden, wird jedoch eher als Genussmittel angesehen.

Gerade bei der Arbeit, bei der wir viel Zeit verbringen, sollte auf regelmäßiges Trinken geachtet werden, im Freien wie auch in Innenräumen. So schreibt die Arbeitsstättenregel ASR A3.5 vor, dass Arbeitgeber geeignete Getränke bereitstellen sollen, wenn die Raumtemperatur +26 °C übersteigt. Bei mehr als +30 °C besteht dazu eine Verpflichtung. Dabei reicht es, Trinkwasser im Sinne der Trinkwasserverordnung vorzuhalten. Die Gefährdungsbeurteilung hilft dabei, den individuellen Arbeitsplatz in Bezug auf die Bereitstellung von Getränken einzuschätzen.

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Mineral- und Heilwasser in Deutschland hat sich in den zurückliegenden mehr als 50 Jahren nahezu verzehnfacht. Lag der Mineralwasser-Konsum nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Jahr 1970 noch bei 12,5 Litern pro Kopf, wurden im Jahr 2022 nach vorläufigen Angaben in Deutschland bereits durchschnittlich 129,5 Liter Mineral- und Heilwasser je Einwohner konsumiert.

Trinkwasser kommt in Deutschland in Form von Leitungswasser direkt aus dem Wasserhahn. Es wird vor allem aus Grund- und Quellwasser, zum Teil auch aus Flüssen, Seen und Talsperren gewonnen und entsprechend aufbereitet. In jeder Gegend schmeckt das Wasser etwas anders – entsprechend der Mineralien, die sich aus dem jeweiligen Untergrund lösen. Trinkwasser soll farblos, klar, kühl sowie geruchlich und geschmacklich einwandfrei sein. Die Qualität des Trinkwassers wird in der Trinkwasserverordnung gesetzlich geregelt und streng kontrolliert.

Natürliches Mineralwasser stammt aus unterirdischen Wasservorkommen und wird direkt am Quellort abgefüllt. Es ist von ursprünglicher Reinheit und muss amtlich anerkannt sein. Der Gehalt an Mineralien, Spurenelementen oder sonstigen Bestandteilen kennzeichnet ein bestimmtes Mineralwasser.

Tafelwasser wird aus Trinkwasser oder natürlichem Mineralwasser hergestellt. Die Grenzwerte für chemische Stoffe, die in der Trinkwasser-Verordnung für Trinkwasser festgelegt sind, müssen eingehalten werden. Tafelwasser kann auch weitere Zutaten, wie etwa natürliches salzreiches Wasser und Mineralsalze enthalten. Man findet es zum Beispiel in Zapfanlagen von Kantinen oder Gaststätten.

Quellen: Umweltbundesamt, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Die BGHW schulte im Auftrag der DHL Supply Chain die Ausbilder des Mitgliedsunternehmens. Das Thema: Arbeitssicherheit und Gesundheit als relevante Ausbildungsinhalte.

Die dunklen Monate des Jahres schlagen häufig aufs Gemüt. Wenn nach dem Jahreswechsel die großen Feiern und der Urlaub hinter uns liegen, droht sich der Effekt zu verstärken. Doch Sie können etwas gegen den Winterblues tun.

An den Festtagen ist viel Alkohol im Spiel. Schon geringe Mengen beeinträchtigen das Fahrvermögen. Die wichtigsten Promillegrenzen und rechtlichen Folgen im Überblick.

Die Lagerung und der Verkauf von Feuerwerkskörpern stellen besondere Anforderungen an den Handel. Händler müssen sicherstellen, dass alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.

Tipps für das Autofahren in der Kalten Jahreszeit: Do's und Dont's - damit Sie sicher ankommen.

Lichterketten gehören zur Weihnachtszeit. Doch Vorsicht! Sie können in Lagern, Geschäften und Büro schnell zur Gefahr werden. Was tun, um Brände zu vermeiden?