Azubis: Gewaltfrei?! Ich bin dabei!

Das Programm Jugend will sich-er-leben (JWSL) rückt im Ausbildungsjahr 2025/26 das Thema Gewaltprävention in den Mittelpunkt. Ausbildungsbetriebe und Schulen können mitmachen.

Das Thema Stille Kündigung (Quiet Quitting) wird in den Medien heiß diskutiert. Doch was verbirgt sich dahinter? Hat sich die Arbeitsmoral der Menschen wirklich verändert? Und wie können Betriebe und Führungskräfte darauf reagieren?

Verena mag ihren Job im Marketing eines großen Logistikunternehmens. Doch nach acht Stunden schaltet sie ihren Computer aus und geht erst mal mit ihrem Hund spazieren. Wer jetzt noch etwas von ihr möchte, muss sich bis zum nächsten Tag gedulden. Nachdem Verena vor drei Jahren kurz vor dem Burnout stand, ist sie nicht mehr bereit, die vielen Überstunden zu leisten, die in ihrem Job üblich und im Prinzip selbstverständlich sind. Sie erledigt ihre Aufgaben zuverlässig, engagiert sich aber darüber hinaus nicht für das Unternehmen. Ihre Gesundheit und ihre privaten Hobbys sind ihr wichtig, die Arbeit soll nicht ihr Leben bestimmen.

Die Corona-Pandemie, der Fachkräftemangel, Homeoffice und mobiles Arbeiten – unsere Arbeitswelt verändert sich rasant. Unternehmen und Führungskräfte müssen sich diesem Wandel stellen – ob sie wollen oder nicht. Dazu gehört auch der Begriff der Stillen Kündigung, der seit einiger Zeit im Internet und vor allem in den sozialen Medien diskutiert, interpretiert und kommentiert wird. Angefangen hat alles mit dem TikTok-Video eines jungen amerikanischen Software-Entwicklers, der sich auf der Plattform Zaid Khan nennt. Darin sagte er: „Du kündigst nicht deinen Job, arbeitest aber auch nicht mehr, als dein Vertrag vorsieht. Arbeit ist nicht dein Leben, dein Wert als Mensch definiert sich nicht über deine Produktivität.“

Scheinbar hat er mit seiner Aussage einen Nerv getroffen, sonst hätte der Post nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Doch wie ernst sollte man diesen Trend nehmen? „Menschen, die Dienst nach Vorschrift geleistet haben, gab es sicherlich immer schon,“ so Personalexpertin Bernadette Kramer. „Durch die sozialen Medien ist aber vieles stärker sichtbar. Der Begriff ist recht negativ konnotiert, aus einer anderen Perspektive könnte man das auch als eine gesunde Work-Life-Balance bezeichnen. Am Ende wird hier ein Trend sichtbar, der sich schon länger abzeichnet: Es geht nicht mehr darum, wer die meisten Überstunden macht.“ Auch habe die Corona-Pandemie das Privatleben für viele Menschen noch einmal stärker in den Fokus gerückt.

Für Unternehmen wird es immer schwieriger, junge Talente für sich zu begeistern. Doch ist die junge Generation Z wirklich nicht mehr bereit, engagiert zu arbeiten, weil sie sich dank des viel propagierten Fachkräftemangels die Jobs aussuchen kann? „Schon der Gen Y wurde zugeschrieben, auf einen hohen Verdienst, lange Arbeitszeiten und Ähnliches nicht mehr so viel Wert zu legen und dem Sinn, den man aus der eigenen Arbeit zieht, einen höheren Stellenwert beizumessen,“ erklärt Kramer. „Die Gen Z führt diese Themen weiter, aber das Spektrum ist insgesamt breit – vom High Performer bis zum Sich-treiben-Lasser.“

Insgesamt hat sich der Arbeitsmarkt von einem Arbeitgeber- hin zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt. Die Folge: Arbeitnehmende wünschen sich mehr denn je, dass individuell auf sie und ihre Bedürfnisse eingegangen wird.

Grundsätzlich sollte man diesen Trend schon im Auge behalten. Doch ich würde es differenzieren und nicht nur von einem Problem sprechen. Die Arbeitszeiten einzuhalten ist grundsätzlich begrüßenswert und trägt zu einer guten Arbeitsfähigkeit bis ins Alter bei. Schwierig wird es, wenn der Job, den man tut, oder der Arbeitgeber, für den man tätig wird, austauschbar wird.

Die Corona-Pandemie hat durch unterschiedliche Aspekte das Privatleben für viele Menschen noch einmal stärker in den Fokus gerückt: Menschen waren in Kurzarbeit und mussten überlegen, wie sie ihren Tag abseits von Arbeit verbringen. Menschen waren und sind im Home-Office und erleben ihr Zuhause und die Zeit, die sie dort verbringen, von einer ganz anderen Seite.

Auch ist es in manchen Bereichen durch das Arbeiten auf Distanz viel schwieriger für Arbeitgeber geworden, Mitarbeiterbindung herzustellen. Für manche Beschäftigte fehlt die soziale Interaktion, das Miteinander im Büro und der vielgerühmte Plausch an der Kaffeemaschine. Das lässt sich nur sehr schwer virtuell herstellen.

Schon seit einigen Jahren ist authentische Kommunikation einer der Top-Erfolgsfaktoren für Mitarbeitergewinnung und Personalmarketing. In den letzten Jahren hat sich der Arbeitsmarkt außerdem von einem Arbeitgeber- hin zu einem Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenmarkt gewandelt. Die Folge: Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wünschen sich, dass individuell auf sie eingegangen wird. Es geht nicht mehr darum, in einer Kampagne alles Mögliche über den Arbeitgeber in die Welt hinaus zu senden, sondern Zielgruppen individuell mit den für sie relevanten Aspekten anzusprechen. Menschen auf Jobsuche entscheiden aus ihren eigenen Bedürfnissen heraus: Was will ich tun? Was will ich dafür haben? Und erst dann: Wo will ich das tun?

Mitarbeiterbindung und -motivation werden von verschiedenen Faktoren getrieben: Die Mitarbeitenden möchten ihren Beitrag zum Unternehmenszweck und -erfolg sehen und dafür wertgeschätzt werden. Idealerweise haben sie Freiräume und Fähigkeiten, ihre Arbeit gut zu erledigen und erhalten dafür Vertrauen und Verantwortung von ihren Führungskräften. Idealerweise klappt das dann auch in der vereinbarten Arbeitszeit – bei dauerhafter Überlastung besteht die Gefahr, dass ein Burnout eintritt oder Mitarbeiterende vorher die Reißleine ziehen und kündigen. Der Haupteinflussfaktor ist an vielen Stellen die Führungskraft. Insgesamt ist es wichtig, bereits bei der Einstellung auf eine gute Übereinstimmung der Erwartungen zu achten.

Das Programm Jugend will sich-er-leben (JWSL) rückt im Ausbildungsjahr 2025/26 das Thema Gewaltprävention in den Mittelpunkt. Ausbildungsbetriebe und Schulen können mitmachen.

Das Berufskrankheitenrecht wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Für seine Reform 2021 erarbeitete der damalige DGUV Vorstand wichtige Vorschläge und fand gute Kompromisse.

Informationen und praktische Unterstützung rund um sicheres und gesundes Arbeiten: immer verfügbar, kostenlos, übersichtlich und mit großer Themenvielfalt!

Erfolgreiche Sicherheitskommunikation lebt von Zuhören, klarer Sprache, Emotionen und Wertschätzung – so wird Arbeitsschutz zum gemeinsamen Anliegen.

Kein Einsatz in der Höhe ist identisch. Um Abstürze und Durchstürze zu verhindern, braucht es gute Vorplanung und regelmäßige Sensibilisierung der Mitarbeitenden.

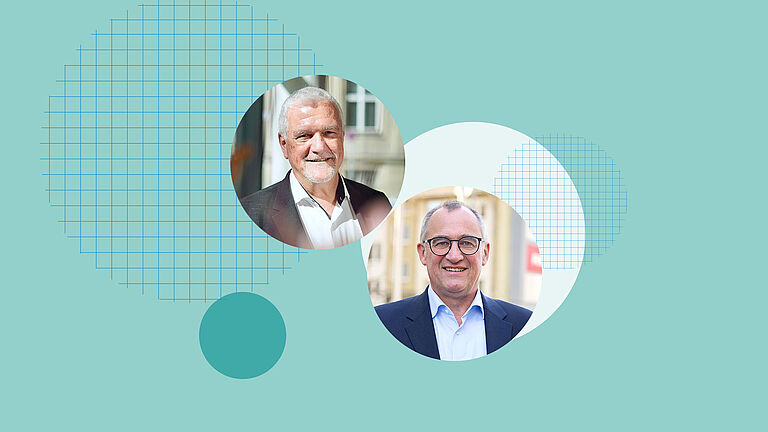

Manfred Wirsch und Roland Kraemer stehen an der Spitze der BGHW-Selbstverwaltung und prägen diese mit Menschlichkeit, Fachwissen und einer klaren Haltung für Vielfalt.